德國的“能源轉型”之路

來源:人民網 | 0評論 | 6174查看 | 2013-07-31 14:32:00

“經濟發達”、“技術領先”、“嚴謹守時”、“汽車王國”、“啤酒之都”,這些都是德國為之驕傲的頭銜。國富民強的光環之下,油氣短缺始終是這個歐盟最大經濟體的痛。2011年福島核事故發生后,日耳曼民族堅定了“能源轉型”的決心,繼而踏上了一條具有德意志特色的綠色之路。這一選擇到底是對是錯,背后面臨著怎樣的挑戰,德國又將如何應對。2年后的今天,讓我們回顧這段“能源轉型”之旅,將所有的疑問一一解開。

6月,在歐盟宣布對中國光伏產品征收臨時反傾銷稅時,此前態度強硬的德國轉變立場,在雙反初裁投票中支持中國;作為歐洲應對氣候變化的領軍者,德國因拒絕減少發放碳排許可證,間接導致歐洲碳交易市場幾近崩潰。德國最近的反常舉動令輿論嘩然,不禁也讓人聯想到是否與“能源轉型”有關,其可再生能源改革進程也由此變得撲朔迷離。

“能源轉型”誕生

隨著經濟的迅猛發展,德國“順理成章”地躍升為全球第5大能源消費國,油氣短缺隨之成為難以回避的現實。

回顧歷史,兩次世界大戰德國都是發起者,但均以戰敗告終。軍事專家認為,德國的失利與石油供應短缺不無關系。二戰后,德國被長期排除在國際石油市場之外,導致燃油價格明顯高于周邊國家,應對石油危機的能力偏弱。在國際事務中德國也屢屢受挫:雖是歐洲第一大國,卻未能在歐盟中獲得領導地位,無論是IMF、OECD還是聯合國,從未進入領導核心;即使在中東北非事務中也未曾有過強大的話語權。美國甚至對于德國強烈反對伊拉克和阿富汗戰爭不予理睬;利比亞戰爭也沒有德國的份兒。

難以通過化石能源謀求國際地位的德國只好另辟蹊徑,創造一個新市場并成為主導者。一向以環境友好型國家自居的德國打起了可再生能源的主意。

德國歷來比歐洲其他國家更青睞綠色能源,對核能也有種天生的恐懼。有人將這歸結為浪漫主義情懷,又或是因為他們生活在一個人口稠密、自然資源稀缺的國家。無論根源何在,德國人環保觀念根深蒂固,成立只有30年的綠黨現已成為德國政壇的中堅力量,這足以說明問題。

1991年1月,德國頒布了第一部可再生能源法——《電力入網法》,其中規定電網經營者可優先購買風電,這極大大地促進了風電產業的進步,也奠定了德國發展可再生能源的基礎。

隨后,德國“能源轉型”的想法初露端倪。正式目標形成于2000年年初,政府通過的一項可再生能源法案,對所有生產風電、太陽能等可再生能源電力的單位給予20年的價格擔保以及優先上網權利。

重大的轉變發生在2010年,當年德國通過的一項新法案將核電站的關閉時間由原定的2022年延遲到使用期滿。2011年3月的福島核事故為德國敲響了警鐘,使這項不得人心的決議僅存活了六個月就慘遭淘汰,也促使醞釀20年之久的轉型計劃終獲突破。5月29日,德國總理默克爾做出了一個歷史性決定——2022年前關閉境內所有17座核電站,德國將成為第一個明確去核化國家,并宣布了一項雄心勃勃的新能源計劃:2022年前,將太陽能、風能等可再生能源的比重提高到35%左右。這就是之后被世人津津樂道的德國“能源轉型”。(“能源轉型”現狀與目標見圖表)

德國政府對這一能源政策上的大膽轉變感到驕傲,表示“能源轉型”是立足于世界經濟、引導世界潮流的一個前瞻性項目。

現狀喜人

得益于“能源轉型”戰略,德國可再生能源發展迅速步入世界前列,其可再生能源發電量也十分喜人。德國聯邦統計局最新數據顯示,目前,可再生能源已經超過核能,成為該國第2大電力來源。報告稱,2012年,德國可再生能源發電量占比從2010年的16.4%升至22.1%,而核能發電量占比從22.4%降至16.1%。

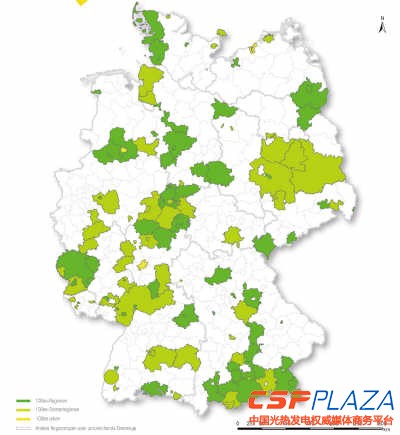

德國295個行政區域中3個縣區:北弗里斯蘭、普利希尼茨、迪特馬爾申可再生能源供電量分別達到260%、261%、280%,創造了“能源轉型”的奇跡,成為德國乃至整個歐洲的綠色榜樣。與此同時,德國其他區域也不甘示弱,或已實現了100%可再生能源電力,或在不斷接近這個數值。(如圖所示)

咨詢機構“Agora能源轉型”發布的《關于能源轉型的12個見解》報告指出,縱觀德國可再生能源,風能和太陽能是“能源轉型”的兩大關鍵支柱。到2022年,風能和太陽能發電量將占可再生能源總發電量的70%,并有望持續上升至80-90%。

目前,德國風電裝機容量約為3萬兆瓦,位居世界第3。德國風電裝備制造能力領先世界,風電設備生產總額占到全球市場的37%。與此同時,陽光并不十分充足的德國也引領著太陽能發電熱潮。德國人不斷地在屋頂及工業區安裝太陽能設備。德國最大的聯邦州——巴伐利亞面積只有美國的0.7%,但太陽能發電量卻已超過整個美國。

雄心背后的挑戰

單看數據,德國的“能源轉型”無疑是成功的,這項大膽的計劃不僅為德國帶來了巨大商機,還助其成為全球節能和綠色科技的領導者,然而風光的背后依然面臨巨大挑戰。

有關轉型計劃將扼殺德國工業,導致電力供應不足、推高電價的言論充斥著整個德國可再生能源市場。而政治上的變革,日益攀升的成本以及捉襟見肘的基建資金也表明了轉型之路并不好走。

首先是距離上的挑戰,大部分風電場與光伏電站距離即將關閉核電站較遠,所以鋪設跨區域高壓輸電線路成為關鍵,這就是被稱為“能源高速公路”的宏偉計劃。然而,電網建設的進程卻差強人意,原計劃到2022年鋪設4000千米的電網目前只建成不到300千米。民眾的反對是工程落后的主要原因,他們雖力挺關閉核電站,但卻反對在自家后院新建輸電網。另外,各州之間缺乏有效合作,各股政治勢力不斷介入也導致項目難以推進。據悉,24個電網擴建項目中有15個落后原計劃7年之久。

另一個讓德國頭疼的問題是可再生能源的間斷性。風不會一直吹,陽光也不會一直燦爛,發電量時而出現的大幅波動是可再生能源發電的軟肋。大容量的存儲設備還處未走出實驗室,所以德國仍然需要傳統的化石燃料發電作為可控電力備用。但由于可再生能源發電站已在建設中,加之上網優先,天然氣電廠無法與之競爭,只有運營成本低廉的火電廠才可以勉強生存。結果出現了一個尷尬的現象:陽光燦爛時,德國要虧本向歐洲出售過剩的電力,因為政府要支付給可再生能源生產商固定補貼;陰天的日子里,德國卻要依賴褐煤發電,碳排放也是有增無減。

最麻煩的還要數電費上漲激怒了消費者,這都是政府可再生能源補貼惹的禍。一方面,政府對于清潔能源的投入已超過實際發展水平,財政補貼造成了可再生能源的“虛假”繁榮,更成為政府的沉重包袱;另一方面,由于政府財力有限,中小企業以及普通用戶最終為電費上漲買單。過去3年,德國家庭電費平均上漲了1/4,高出歐盟平均水平40%-50%,而且擔保價格合同為期20年,隨著更多的可再生能源投入,這種矛盾將日益顯現。另外,一些企業也鉆了“能源轉型”的空子,借由可再生能源業務避免支付綠色稅。

麥肯錫咨詢公司分析師托馬斯表示,能源轉型的成本會在未來10年內翻倍。日益增長的電費賬單會抑制德國消費者的購買力,這恰恰與經濟再平衡的目標背道而馳。德國顯然沒有維系好能源快速轉型和經濟發展之間的平衡。

而此次歐盟對中國(guo)光伏反(fan)(fan)傾銷(xiao)顯(xian)然將(jiang)這(zhe)一(yi)矛盾進(jin)一(yi)步(bu)激化(hua)。反(fan)(fan)傾銷(xiao)將(jiang)大幅提(ti)升電池板(ban)的(de)制造成本(ben)(ben),進(jin)而抬高太陽能(neng)發電成本(ben)(ben),這(zhe)對占全(quan)球太陽能(neng)發電近4成的(de)德國(guo)來說顯(xian)然是(shi)一(yi)個巨大的(de)打(da)擊。此次反(fan)(fan)傾銷(xiao),最大的(de)受害者(zhe)是(shi)中國(guo),但在歐洲內部,德國(guo)付出的(de)代價無疑(yi)是(shi)最嚴重的(de)。

前路如何走下去

改革進程必然伴隨風險。如果10年后德國能源轉型成功,那么眼前的挑戰與代價對德國來說或許都不算什么。

德國“能源

相關閱讀

- 世界能源地理:英國

- 站在能源十字路口的德國

- 德國能源轉型之路

- 德國推動能源創新之路

- 德國的問題:可再生能源太多

- 英國能源轉型是如何實現的?

- 德國電力體制中太陽能占6%

- 德國的可再生能源轉型之路

- 巴基斯坦、德國深化可再生能源合作

- 德國環境部:2050年停運全部燃煤發電站 加大太陽能支持力度

- 德國首次實現電力需求全部由可再生能源供應

- 德國棄煤時間表或將出臺 2050年前全面退出燃煤發電

- 德國將不再為可再生能源提供上網補貼

- 德國可再生能源法案重新修訂 上網電價補貼并未取消

- 我國能源轉型的復雜性對政策提出前所未有的挑戰

- 如何推進中國能源轉型?6D驅動理論值得關注

- 2016年能源變革十大趨勢

- 能源轉型現新格局 電能儲能技術或成下次能源革命突破口

- 2017年我國能源結構進一步調整 清潔能源將保持高速增長

- 中國能源變革令西方相形見絀 煤炭減少量超英國總煤炭需求

- 兩會委員:加快能源電力轉型 服務經濟社會發展

- 德國當日可再生能源電力消費占比達85%

- BNEF:亞洲能源轉型的6大問題

最新評論

0人參與

馬上參與